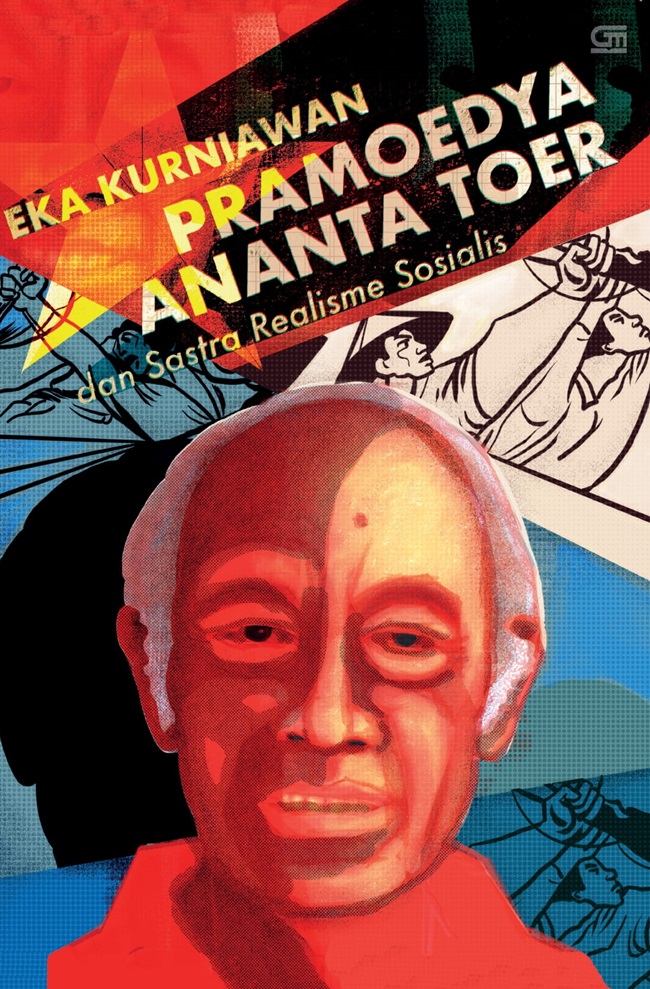

Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis

Rp.80.000,-

Rp.60.000

Diskon

Judul: Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis

Penulis: Eka Kurniawan

Penerbit: Gramedia, 2021

Tebal: 224 halaman

Kondisi: Bagus (Ori Segel)

Di tahun 2006 ini Pramoedya Ananta Toer meninggal dan kita mewarisi sebuah ikon dan sejumlah karya. Yang belum banyak diingat ialah bahwa ia juga meninggalkan sebuah gagasan tentang sastra yang sebenarnya kontroversial.

Di tahun 1963, ia menyusun satu risalah tentang “Realisme Sosialis”, doktrin yang bagi Pramoedya dapat dan semestinya diterapkan sebagai dasar praktek sastra dan kritiknya. Meskipun dalam wawancaranya dengan Tempo 4 Mei 1999 ia mengatakan, “Saya tak pernah membela realisme sosialis”, risalah yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia itu adalah advokasi yang bersemangat untuk doktrin itu.

“Realisme sosialis” kini hanya diketahui secara samar-samar oleh generasi yang lahir setelah 1970-an. Penindasan dan pembungkaman atas pikiran-pikiran Marxis sejak 1966-1998 telah menyebabkannya hampir dilihat sebagai sesuatu yang gaib, dan sebab itu tak pernah dianalisis dengan baik. Dilihat sebagai bahan sejarah sastra dan seni, juga sebagai masalah pemikiran, “Realisme Sosialis” amat penting, walaupun umurnya tak panjang. Doktrin itu berbicara tentang masanya: inilah pegangan resmi para seniman anggota Lekra yang, di bawah patronase Partai Komunis Indonesia, merupakan organisasi dan gerakan yang terkuat di kalangan seniman Indonesia antara akhir 1950-an sampai dengan pertengahan 1960-an. Meskipun tak dapat dikatakan “Realisme Sosialis” telah dipahami dan dianut secara merata di kalangan Lekra, doktrin itu penting bagi Pramoedya sendiri. Sejak awal 1960-an ia dengan sadar menggunakannya buat menilai karya sastra – termasuk yang ditulisnya sendiri – dan mempengaruhi corak prosanya yang kemudian.

Buku Eka Kurniawan ini sebuah introduksi yang amat baik bagi mereka yang ingin menelaah karya Pramoedya dalam hubungannya dengan doktrin (atau “teori”, atau “metode”) itu.

Ditulis dengan rapi dan terang, telaah Eka Kurniawan menampilkan lintasan sejarah ide “realisme sosialis” dalam polemik yang berlangsung di Uni Soviet di tahun 1920-an sampai dengan tahun 1930-an, menjelang dan sesudah ia dirumuskan. Disinggung pula bagaimana “realisme sosialis” diterima di RRC di bawah Mao Zhe-dong. Terlebih lagi, dalam buku ini kita akan mendapatkan pandangan teoritikus Marxis terkenal, Grigory Lukacs dan salah satu pendiri Partai Komunis yang cemerlang, Leon Trotsky, yang bertentangan dengan “realisme sosialis” yang diresmikan Stalin – satu hal yang tak disebut, apalagi diperbincangkan, Pramoedya. Dalam arti ini, buku Eka Kurniawan bisa jadi pelengkap risalah yang disusun Pramoedya, yang hampir sepenuhnya mengikuti garis rumusan Zhdanov, pejabat tinggi Partai, besan, dan juru sensor Stalin.

Mungkin sebab itu yang dikemukakan Eka Kurniawan – yang tak menyembunyikan keterpesonaannya kepada Pramoedya – tetap bukan sekedar ungkapan kekaguman seperti berpuluh-puluh pembicaraan tentang Pramoedya semenjak tahun 1970-an.. Di dalamnya sedikit banyak kita temukan pandangan kritis atas karya Pramoedya setelah ia menerapkan doktrin itu sendiri dalam karyanya, misalnya Sekali Peristiwa di Banten Selatan.

Doktrin itu memang tak mudah dipakai. Di tahun 1960 terbit sebuah buku setebal 99 halaman, yang dalam versi Inggris memakai judul On Socialist Realism. Penulisnya “Abram Tertz,” sebenarnya Andrei Siniavsky, seorang sastrawan Soviet yang harus menggunakan nama samaran dan menyelundupkan naskahnya ke Eropa Barat, sebuah tindakan yang kemudian menyebabkan ia dihukum tujuh tahun penjara di tahun 1966. Dalam telaahnya, Tertz menunjukkan, dengan “Realisme Sosialis” orang “menggabungkan apa yang tak dapat digabungkan”, to combine the uncombinable: di satu pihak harus ada tokoh “hero yang positif”, praktis manusia pejuang yang sempurna, di lain pihak ada keniscayaan uraian psikologis, yang menampakkan sang tokoh sebagai subyek yang retak dan tak solid; di satu sisi perlu deskripsi ideal tentang keadaan yang sesuai dengan cita-cita Partai, dan di lain pihak gambaran yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang dituntut oleh “realisme”.

Dalam risalahnya tentang “Realisme Sosialis”, Pramoedya sendiri menyatakan, “Realisme Sosialis” adalah “realisme-kreatif”: sang penulis juga “menentang realitas”. Namun seperti dikatakan Lukacs, (yang waktu itu tak disebut sama sekali oleh Pramoedya), dalam kritiknya atas karya bertendens ala Zhdanov – kita menemukannya dalam Essays on Realism, bukan dalam buku ini — ada bahaya bahwa doktrin ini berada dalam “kerangka idealis,” yang menganggap bukan kenyataan sosial-politik yang menentukan gagasan, melainkan sebaliknya: “Bukan satu kecenderungan perkembangan sosial sendiri, yang semata-mata dibuat sadar oleh sang penyair…melainkan satu perintah (yang disusun secara subyektif), yang harus dipenuhi oleh realitas”.

Yang tak disebutkan baik dalam risalah Pramoedya dan hanya tersirat dikemukakan Eka Kurniawan ialah bahwa “perintah” yang “disusun secara subyektif” itu pada akhirnya datang dari Partai, dalam arti Partai Komunis, yang dianggap mewakili kesadaran proletariat. Di masa Stalin, “Partai” itu identik dengan pemimpin Partai dan aparatnya, yang melakukan sensor yang ketat. Militansi ideologis yang berkuasa – yang oleh Pramoedya disebut sebagai watak “Realisme Sosialis”, militansi yang antara lain mengikuti pedoman Maxim Gorky: “jika musuh tak menyerah, ia harus dihancurkan” – berakibat kepada disingkirkannya, sering dengan tak semena-mena, mereka yang dianggap melakukan perlawanan.

Di bawah Zhdanov, dan juga bahkan setelah ia tak ada, sederet sastrawan dan sejumlah jurnal dibungkam dan dibabat. Elan kreatif yang tampak berpendar-pendar penuh harapan pembebasan di awal Revolusi Oktober 1917, semasa Lenin, dengan berangsur-angsur punah. Untuk memakai istilah Lukacs, “mimbar” revolusioner telah digantikan “birokrat” Stalin. Penyair yang mempesona seperti Anna Akhmatova diganyang dan disingkirkan dan Osip Mandelstam ditangkap dan dibuang, hingga meninggal di tempat hukuman. Kita sudah tahu nasib “Abram Tertz” dan lebih terkenal lagi Boris Pasternak.. Dengan “Realisme Sosialis”, seperti yang terutama tampak di Uni Soviet, kritik akhirnya identik dengan apa yang dikatakan George Steiner: “the discerner of heresy”, pemantau kemurtadan.

Pada gilirannya, yang lahir dalam suasana seperti itu adalah karya-karya yang hanya menyuarakan apa yang disebut Lukacs, “optimisme birokratik yang formal dan hampa”, yang selintas seperti bersifat sosialis, tapi dalam faktanya “mati, kehilangan ide, dan tak efektif baik secara estetik maupun sebagai propaganda”. Seperti halnya Lukacs, Pablo Neruda, penyair komunis pemenang hadiah Nobel dari Chile itu, memandang kehidupan kebudayaan di bawah Stalin dengan masygul: di sana tejadi “sebuah pengerasan yang gawat”, un endurecimiento grave, yang lupa bahwa “Revolusi adalah hidup, dan rumus-rumus mencari peti mati mereka sendiri”.

“Rumus” seperti itu belum hadir di Indonesia. Meskipun desakan untuk “membabat” mereka yang berpikiran lain berlangsung, dan pemerintahan Demokrasi Terpimpin ikut mengumandangkan “Realisme Sosialis” bagi kesenian Indonesia, kondisi sosial-politik dan posisi Partai Komunis Indonesia belum melahirkan seorang Stalin dan seorang Zhdanov. Bahkan risalah seperti yang disusun Pramoedya di tahun 1963 merupakan pembahasan pertama tentang doktrin itu; yang pasti sebagian besar anggota Lekra hanya samar-samar mengertinya. Semboyan “Seni Untuk Rakyat” bagi mereka sudah cukup, dan memang lebih menarik dan lebih membuka pelbagai kemungkinan tafsir – yang dalam seni rupa menghasilkan karya-karya yang sangat mengesankan dan jauh dari keseragaman, dan dalam puisi menghasilkan karya-karya Agam Wispi, H.R. Bandaharo dan Amarzan Ismail Hamid yang gemanya hidup sampai sekarang.

Karya Pramoedya sendiri mencapai puncaknya justru dari pembuangan di Pulau Buru, satu hal yang dikemukakan dengan baik oleh buku ini – ketika tak ada lagi Partai, pertimbangan-pertimbangan strategis, bahkan dorongan militansi yang disebutnya sebagai ciri “Realisme Sosialis”.

Salah satu nilai tambah telaah Eka Kurniawan ini ialah bahwa ada sikap memandang “Realisme Sosialis” dengan simpati, tapi juga dengan cukup kritis.

Oleh: Goenawan Mohamad

Tulisan ini merupakan pengantar untuk buku Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis, Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Pesan Sekarang

Penulis: Eka Kurniawan

Penerbit: Gramedia, 2021

Tebal: 224 halaman

Kondisi: Bagus (Ori Segel)

Di tahun 2006 ini Pramoedya Ananta Toer meninggal dan kita mewarisi sebuah ikon dan sejumlah karya. Yang belum banyak diingat ialah bahwa ia juga meninggalkan sebuah gagasan tentang sastra yang sebenarnya kontroversial.

Di tahun 1963, ia menyusun satu risalah tentang “Realisme Sosialis”, doktrin yang bagi Pramoedya dapat dan semestinya diterapkan sebagai dasar praktek sastra dan kritiknya. Meskipun dalam wawancaranya dengan Tempo 4 Mei 1999 ia mengatakan, “Saya tak pernah membela realisme sosialis”, risalah yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia itu adalah advokasi yang bersemangat untuk doktrin itu.

“Realisme sosialis” kini hanya diketahui secara samar-samar oleh generasi yang lahir setelah 1970-an. Penindasan dan pembungkaman atas pikiran-pikiran Marxis sejak 1966-1998 telah menyebabkannya hampir dilihat sebagai sesuatu yang gaib, dan sebab itu tak pernah dianalisis dengan baik. Dilihat sebagai bahan sejarah sastra dan seni, juga sebagai masalah pemikiran, “Realisme Sosialis” amat penting, walaupun umurnya tak panjang. Doktrin itu berbicara tentang masanya: inilah pegangan resmi para seniman anggota Lekra yang, di bawah patronase Partai Komunis Indonesia, merupakan organisasi dan gerakan yang terkuat di kalangan seniman Indonesia antara akhir 1950-an sampai dengan pertengahan 1960-an. Meskipun tak dapat dikatakan “Realisme Sosialis” telah dipahami dan dianut secara merata di kalangan Lekra, doktrin itu penting bagi Pramoedya sendiri. Sejak awal 1960-an ia dengan sadar menggunakannya buat menilai karya sastra – termasuk yang ditulisnya sendiri – dan mempengaruhi corak prosanya yang kemudian.

Buku Eka Kurniawan ini sebuah introduksi yang amat baik bagi mereka yang ingin menelaah karya Pramoedya dalam hubungannya dengan doktrin (atau “teori”, atau “metode”) itu.

Ditulis dengan rapi dan terang, telaah Eka Kurniawan menampilkan lintasan sejarah ide “realisme sosialis” dalam polemik yang berlangsung di Uni Soviet di tahun 1920-an sampai dengan tahun 1930-an, menjelang dan sesudah ia dirumuskan. Disinggung pula bagaimana “realisme sosialis” diterima di RRC di bawah Mao Zhe-dong. Terlebih lagi, dalam buku ini kita akan mendapatkan pandangan teoritikus Marxis terkenal, Grigory Lukacs dan salah satu pendiri Partai Komunis yang cemerlang, Leon Trotsky, yang bertentangan dengan “realisme sosialis” yang diresmikan Stalin – satu hal yang tak disebut, apalagi diperbincangkan, Pramoedya. Dalam arti ini, buku Eka Kurniawan bisa jadi pelengkap risalah yang disusun Pramoedya, yang hampir sepenuhnya mengikuti garis rumusan Zhdanov, pejabat tinggi Partai, besan, dan juru sensor Stalin.

Mungkin sebab itu yang dikemukakan Eka Kurniawan – yang tak menyembunyikan keterpesonaannya kepada Pramoedya – tetap bukan sekedar ungkapan kekaguman seperti berpuluh-puluh pembicaraan tentang Pramoedya semenjak tahun 1970-an.. Di dalamnya sedikit banyak kita temukan pandangan kritis atas karya Pramoedya setelah ia menerapkan doktrin itu sendiri dalam karyanya, misalnya Sekali Peristiwa di Banten Selatan.

Doktrin itu memang tak mudah dipakai. Di tahun 1960 terbit sebuah buku setebal 99 halaman, yang dalam versi Inggris memakai judul On Socialist Realism. Penulisnya “Abram Tertz,” sebenarnya Andrei Siniavsky, seorang sastrawan Soviet yang harus menggunakan nama samaran dan menyelundupkan naskahnya ke Eropa Barat, sebuah tindakan yang kemudian menyebabkan ia dihukum tujuh tahun penjara di tahun 1966. Dalam telaahnya, Tertz menunjukkan, dengan “Realisme Sosialis” orang “menggabungkan apa yang tak dapat digabungkan”, to combine the uncombinable: di satu pihak harus ada tokoh “hero yang positif”, praktis manusia pejuang yang sempurna, di lain pihak ada keniscayaan uraian psikologis, yang menampakkan sang tokoh sebagai subyek yang retak dan tak solid; di satu sisi perlu deskripsi ideal tentang keadaan yang sesuai dengan cita-cita Partai, dan di lain pihak gambaran yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang dituntut oleh “realisme”.

Dalam risalahnya tentang “Realisme Sosialis”, Pramoedya sendiri menyatakan, “Realisme Sosialis” adalah “realisme-kreatif”: sang penulis juga “menentang realitas”. Namun seperti dikatakan Lukacs, (yang waktu itu tak disebut sama sekali oleh Pramoedya), dalam kritiknya atas karya bertendens ala Zhdanov – kita menemukannya dalam Essays on Realism, bukan dalam buku ini — ada bahaya bahwa doktrin ini berada dalam “kerangka idealis,” yang menganggap bukan kenyataan sosial-politik yang menentukan gagasan, melainkan sebaliknya: “Bukan satu kecenderungan perkembangan sosial sendiri, yang semata-mata dibuat sadar oleh sang penyair…melainkan satu perintah (yang disusun secara subyektif), yang harus dipenuhi oleh realitas”.

Yang tak disebutkan baik dalam risalah Pramoedya dan hanya tersirat dikemukakan Eka Kurniawan ialah bahwa “perintah” yang “disusun secara subyektif” itu pada akhirnya datang dari Partai, dalam arti Partai Komunis, yang dianggap mewakili kesadaran proletariat. Di masa Stalin, “Partai” itu identik dengan pemimpin Partai dan aparatnya, yang melakukan sensor yang ketat. Militansi ideologis yang berkuasa – yang oleh Pramoedya disebut sebagai watak “Realisme Sosialis”, militansi yang antara lain mengikuti pedoman Maxim Gorky: “jika musuh tak menyerah, ia harus dihancurkan” – berakibat kepada disingkirkannya, sering dengan tak semena-mena, mereka yang dianggap melakukan perlawanan.

Di bawah Zhdanov, dan juga bahkan setelah ia tak ada, sederet sastrawan dan sejumlah jurnal dibungkam dan dibabat. Elan kreatif yang tampak berpendar-pendar penuh harapan pembebasan di awal Revolusi Oktober 1917, semasa Lenin, dengan berangsur-angsur punah. Untuk memakai istilah Lukacs, “mimbar” revolusioner telah digantikan “birokrat” Stalin. Penyair yang mempesona seperti Anna Akhmatova diganyang dan disingkirkan dan Osip Mandelstam ditangkap dan dibuang, hingga meninggal di tempat hukuman. Kita sudah tahu nasib “Abram Tertz” dan lebih terkenal lagi Boris Pasternak.. Dengan “Realisme Sosialis”, seperti yang terutama tampak di Uni Soviet, kritik akhirnya identik dengan apa yang dikatakan George Steiner: “the discerner of heresy”, pemantau kemurtadan.

Pada gilirannya, yang lahir dalam suasana seperti itu adalah karya-karya yang hanya menyuarakan apa yang disebut Lukacs, “optimisme birokratik yang formal dan hampa”, yang selintas seperti bersifat sosialis, tapi dalam faktanya “mati, kehilangan ide, dan tak efektif baik secara estetik maupun sebagai propaganda”. Seperti halnya Lukacs, Pablo Neruda, penyair komunis pemenang hadiah Nobel dari Chile itu, memandang kehidupan kebudayaan di bawah Stalin dengan masygul: di sana tejadi “sebuah pengerasan yang gawat”, un endurecimiento grave, yang lupa bahwa “Revolusi adalah hidup, dan rumus-rumus mencari peti mati mereka sendiri”.

“Rumus” seperti itu belum hadir di Indonesia. Meskipun desakan untuk “membabat” mereka yang berpikiran lain berlangsung, dan pemerintahan Demokrasi Terpimpin ikut mengumandangkan “Realisme Sosialis” bagi kesenian Indonesia, kondisi sosial-politik dan posisi Partai Komunis Indonesia belum melahirkan seorang Stalin dan seorang Zhdanov. Bahkan risalah seperti yang disusun Pramoedya di tahun 1963 merupakan pembahasan pertama tentang doktrin itu; yang pasti sebagian besar anggota Lekra hanya samar-samar mengertinya. Semboyan “Seni Untuk Rakyat” bagi mereka sudah cukup, dan memang lebih menarik dan lebih membuka pelbagai kemungkinan tafsir – yang dalam seni rupa menghasilkan karya-karya yang sangat mengesankan dan jauh dari keseragaman, dan dalam puisi menghasilkan karya-karya Agam Wispi, H.R. Bandaharo dan Amarzan Ismail Hamid yang gemanya hidup sampai sekarang.

Karya Pramoedya sendiri mencapai puncaknya justru dari pembuangan di Pulau Buru, satu hal yang dikemukakan dengan baik oleh buku ini – ketika tak ada lagi Partai, pertimbangan-pertimbangan strategis, bahkan dorongan militansi yang disebutnya sebagai ciri “Realisme Sosialis”.

Salah satu nilai tambah telaah Eka Kurniawan ini ialah bahwa ada sikap memandang “Realisme Sosialis” dengan simpati, tapi juga dengan cukup kritis.

Oleh: Goenawan Mohamad

Tulisan ini merupakan pengantar untuk buku Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis, Gramedia Pustaka Utama, 2005.